なぜ今、ピーター・ティールとパランティアに注目すべきなのか?

現代社会は、データが新たな石油とも称される情報過多の時代に突入しています。膨大なデータが日々生成される一方で、それらをいかに統合し、価値あるインサイト(洞察)に変えるかという課題は、政府機関から大企業に至るまで共通の悩みです。この複雑なデータ課題に真っ向から挑み、世界中の組織にそのソリューションを提供しているのが、データ解析の巨人、パランティア(Palantir Technologies)です。

パランティアの背後には、ただの経営者ではない、一人の稀代の思想家にして投資家がいます。それが、ピーター・ティール(Peter Thiel)です。彼はPayPalの共同創業者であり、Facebookの最初の外部投資家として知られる、シリコンバレーの「異端児」とも呼ばれる存在です。彼が提唱する「ゼロ・トゥ・ワン」という哲学は、単なるビジネス書に留まらず、多くの起業家や思想家に多大な影響を与えてきました。

この記事では、ティールの哲学がパランティアの創業、成長、そして未来戦略にどう深く根付いているのかを掘り下げます。なぜ彼らがこれほどまでに注目され、物議を醸しながらも成長を続けるのか、その秘密を解き明かしましょう。

ピーター・ティールとは?「ゼロ・トゥ・ワン」が示す未来創造の哲学

未来は予測するものではなく、創造するもの——。この大胆な哲学を掲げ、常に時代の先をゆくピーター・ティール。パランティアの物語を理解するには、まず彼自身の思想とキャリアを深く知ることが不可欠です。彼は一体どのような人物で、その「ゼロ・トゥ・ワン」の核心とは何なのでしょうか。

PayPalマフィアから著名投資家へ:そのキャリアパス

ティールは、1998年にイーロン・マスクらと共にオンライン決済のパイオニアであるPayPalを共同設立しました。PayPalの成功後、その初期メンバーは「PayPalマフィア」と呼ばれ、シリコンバレーの起業エコシステムに多大な影響を与えました。ティールはその中心人物の一人として、Facebookへの最初の外部投資(2004年)で巨額のリターンを得るなど、卓越した先見の明を発揮します。その後も、ベンチャーキャピタル「Founders Fund」を共同設立し、AirbnbやSpaceXといった革新的な企業に投資することで、次世代のテクノロジーの礎を築き続けています。

「ゼロ・トゥ・ワン」の核心:独占とイノベーションの重要性

彼の著書「ゼロ・トゥ・ワン」は、起業家が「いかにして未来を創造するか」について深く考察したものです。この本の核となるメッセージは、単なる競争を勝ち抜くのではなく、「ゼロからイチ」を創造し、誰も真似できない「独占(Monopoly)」を築くことの重要性です。彼にとっての独占とは、市場を支配することではなく、唯一無二の価値を提供し、他社が容易に追いつけない「防衛可能な競争優位性」を持つことです。これは、競争の激しいIT業界で生き残るための最も重要な戦略だと彼は説いています。

ティール哲学の根底にあるもの:リバタリアン思想と未来への洞察

ティールは自身を「リバタリアン(自由至上主義者)」と公言しており、政府の過度な介入を最小限に抑え、個人の自由と市場の力を最大限に尊重すべきだと考えています。この思想は、彼が投資する企業や、パランティアの事業内容にも色濃く反映されています。彼は、テクノロジーが既存の枠組みを打ち破り、より良い未来を築くための強力なツールであると信じ、常に未来の大きな「波」を捉えようと洞察を巡らせています。

パランティア誕生の原点:9.11がティールに与えた衝撃

ピーター・ティールの頭の中で漠然としたビジョンが、具体的な形を持つ「パランティア」として結実したのは、ある悲劇的な出来事がきっかけでした。それは、21世紀の幕開けを震撼させた、あの日以来のデータ活用の教訓でした。

情報分断の悲劇:テロ対策の課題

2001年9月11日。アメリカ同時多発テロ事件は、米国社会に深い傷痕を残しました。この事件後、政府の調査委員会は、FBIやCIAなど複数の情報機関がそれぞれ異なるシステムで情報を管理していたため、事件発生前に危険の兆候を捉えることができなかったという「情報分断」の課題を指摘しました。各機関が持つ膨大なデータが連携されず、個々バラバラに存在していたのです。

「データ統合」という未開拓の領域への挑戦

この情報分断の悲劇を目の当たりにしたティールは、ここに**「ゼロからイチ」**を生み出す機会を見出しました。彼のアイデアは、異なる種類のデータ(テキスト、画像、音声、金融取引記録など)を統合し、それらの関連性を可視化することで、人間が気付かないパターンや脅威を特定するシステムを構築することでした。これは当時、誰も成功させていなかった非常に困難な挑戦でした。

CIAのベンチャー部門「In-Q-Tel」からの初期支援

2003年、ピーター・ティールはこのビジョンを掲げ、パランティアを共同設立します。創業直後、彼らは米中央情報局(CIA)のベンチャーキャピタル部門であるIn-Q-Telから支援を受けます。これはパランティアの技術が国家安全保障上の重要な課題解決に資すると評価された証であり、政府機関との密接な関係を築く上で決定的な一歩となりました。これにより、パランティアは、民間企業でありながら政府の最重要課題に取り組むという、ユニークな立ち位置を確立していったのです。

創業思想の実践:パランティアのデータ解析が「ゼロからイチ」を生み出す仕組み

ピーター・ティールの「ゼロ・トゥ・ワン」の思想は、単なる概念に留まらず、パランティアのソフトウェアプラットフォームの核心に深く刻み込まれています。彼らのデータ解析は、まさに誰も解決できなかった「ゼロ」の状態から、画期的な「イチ」を導き出すためのメカニズムとして機能しているのです。

Palantir Gotham:政府機関の「目」となるデータ統合プラットフォーム

Palantir Gotham(ゴッサム)は、主に諜報機関、防衛省、法執行機関といった政府機関向けに開発されました。このプラットフォームの最大の特長は、構造がバラバラな膨大なデータを、人間が理解できる形で統合・可視化する能力です。例えば、テロリストの資金の流れ、犯罪ネットワーク、サイバー攻撃の痕跡などを、複数のデータベースから集約し、関連性を見つけ出すことができます。これにより、アナリストは従来の何倍もの速さで、複雑な脅威の全体像を把握し、対策を講じることが可能になります。まさに、政府機関の「目」となって、**新たな脅威を「ゼロから発見」**する仕組みを提供しているのです。

Palantir Foundry:商業分野における「意思決定のOS」

一方、Palantir Foundry(ファウンドリー)は、商業企業向けに展開されるプラットフォームです。製造業のサプライチェーンの最適化、金融機関での不正検知、製薬会社での新薬開発プロセスの加速、航空会社の燃料効率改善など、幅広い分野で利用されています。Foundryは、企業が持つ多種多様なデータを一元管理し、シミュレーションを通じて最適な意思決定を支援します。例えば、製造ラインのボトルネック特定、需要予測の精度向上、あるいは複雑なパンデミック下での医療物資の供給管理など、企業が直面する難題を解決し、「新たな価値をゼロから創造」する手助けをしています。Foundryは、まさに現代企業の「意思決定のOS(オペレーティングシステム)」と呼べる存在です。

人間とAIの協調:データ分析における「ハイブリッド」アプローチ

パランティアのアプローチは、単にAIが自動的に答えを出すというものではありません。彼らは、AIが膨大なデータからパターンを抽出し、人間が気付かない関連性を提示する一方で、最終的な判断や複雑な分析においては人間の知見が不可欠であると考えています。この**「人間とAIの協調」**というハイブリッドなアプローチこそが、パランティアの真髄です。彼らのシステムは、熟練のアナリストがより効率的に、より深くデータと向き合えるように設計されており、これが「ゼロからイチ」を生み出す上で欠かせない要素となっています。

独占を生み出す「防衛可能な競争優位性」:パランティアの強固な顧客基盤

ピーター・ティールが「ゼロ・トゥ・ワン」で最も重要視する概念の一つが、「防衛可能な独占」です。これは単に市場を支配するだけでなく、他社が容易に模倣できない独自の強みを築き、持続的な優位性を確立すること。パランティアのビジネスモデルには、この思想が色濃く反映されています。

政府機関との長期契約:安定した収益源と技術的信頼

パランティアの大きな特徴の一つは、米国政府機関(国防総省、CIA、FBIなど)や同盟国政府との間で、非常に長期間にわたる大規模な契約を多く結んでいることです。これらの契約は、極めて秘匿性が高く、その内容が詳細に公開されることは稀ですが、一度導入されるとシステムが顧客の業務に深く組み込まれるため、安定した収益源となります。また、国家安全保障に関わる分野で採用されることは、パランティアの技術に対する極めて高い信頼性の証でもあります。

模倣困難な「データ統合」のノウハウと技術的障壁

パランティアの技術的な「堀(Moat)」は、単に高性能なアルゴリズムにあるわけではありません。彼らの真の強みは、「多様な種類のデータを、いかに素早く、効果的に統合し、利用可能な形にするか」という、極めて複雑なノウハウと技術スタックにあります。異なるシステムで管理されている膨大なデータを、構造を問わず取り込み、相互に関連付けて分析可能にする技術は、構築に膨大な時間、コスト、そして経験が必要となります。これは、競合他社が容易に真似できない、非常に高い参入障壁となっています。

「粘着性」の高いプラットフォーム:一度導入すれば離れられない理由

パランティアのプラットフォームは、顧客の組織内のデータとプロセスに深く統合されるため、「一度導入すれば離れられない(ロックイン)」という特徴を持っています。導入企業は、パランティアのシステム上で業務フローを再構築し、データ分析の文化を築き上げていくため、他社製品への乗り換えには多大なコストと労力がかかります。この「粘着性」こそが、パランティアが安定した顧客基盤と持続的な成長を享受できる、もう一つの理由です。

パランティアが描く未来:AIとデータが社会にもたらす変革と倫理的課題

ピーター・ティールとパランティアの物語は、まだ始まったばかりです。彼らが次にどこへ向かおうとしているのか、そしてその先にどんな未来が待っているのでしょうか。その強力な技術が社会にもたらす変革は計り知れませんが、同時に避けられない倫理的な問いも投げかけています。

「AIの民主化」と社会実装への貢献

パランティアは、高度なAI技術を、一部の専門家だけでなく、より多くの組織や企業が利用できるようにする「AIの民主化」を目指しています。複雑なAIモデルの構築やデータサイエンスの知識がなくても、Foundryプラットフォームを通じて、企業がAIを活用してビジネス課題を解決できるよう支援しています。これにより、AIが社会全体に広く浸透し、様々な分野でのイノベーションを加速させることが期待されます。

デジタルツイン、ヘルスケアなど、広がる応用分野

現在、パランティアは政府・金融機関だけでなく、製造業のデジタルツイン構築(現実の工場やインフラをデジタル空間で再現し、シミュレーションを通じて最適化を図る)、ヘルスケア分野での治療法開発やパンデミック対応、さらにはエネルギー分野の効率化など、応用範囲を急速に広げています。彼らの技術は、物理世界とデジタル世界を繋ぎ、現実の問題をデータとAIで解決する「未来のインフラ」となりつつあります。

プライバシーと監視:避けられない倫理的議論

しかし、パランティアの強力なデータ分析技術は、常にプライバシーや監視社会に関する倫理的な議論と隣り合わせです。政府機関への提供実績が多いことから、「ビッグブラザー」のような監視ツールになるのではないかという懸念も少なくありません。パランティア側は、技術を悪用させないための厳格な契約や運用ポリシーを掲げていますが、その力の大きさゆえに、社会との対話と説明責任が常に求められています。ピーター・ティールの思想が「自由」を重んじるからこそ、この倫理的側面は今後も継続的に注目されるでしょう。

ピーター・ティールの思想が未来に与える影響

ティールは、テクノロジーが社会を変革する力を信じながらも、そのリスクも理解しています。彼の「未来は予測するものではなく、創造するものだ」という信念は、パランティアの今後の事業展開にも影響を与え続けるはずです。彼らは、ただ技術を提供するだけでなく、その技術が社会にどうあるべきかという哲学をもって、未来を形作ろうとしているのです。

まとめ:ピーター・ティールとパランティアから学ぶ「未来を創る」原則

ピーター・ティールとパランティアの物語は、現代におけるイノベーションと持続的成長の極めて重要なケーススタディと言えるでしょう。彼らの成功の背景には、以下の「未来を創る」原則が横たわっています。

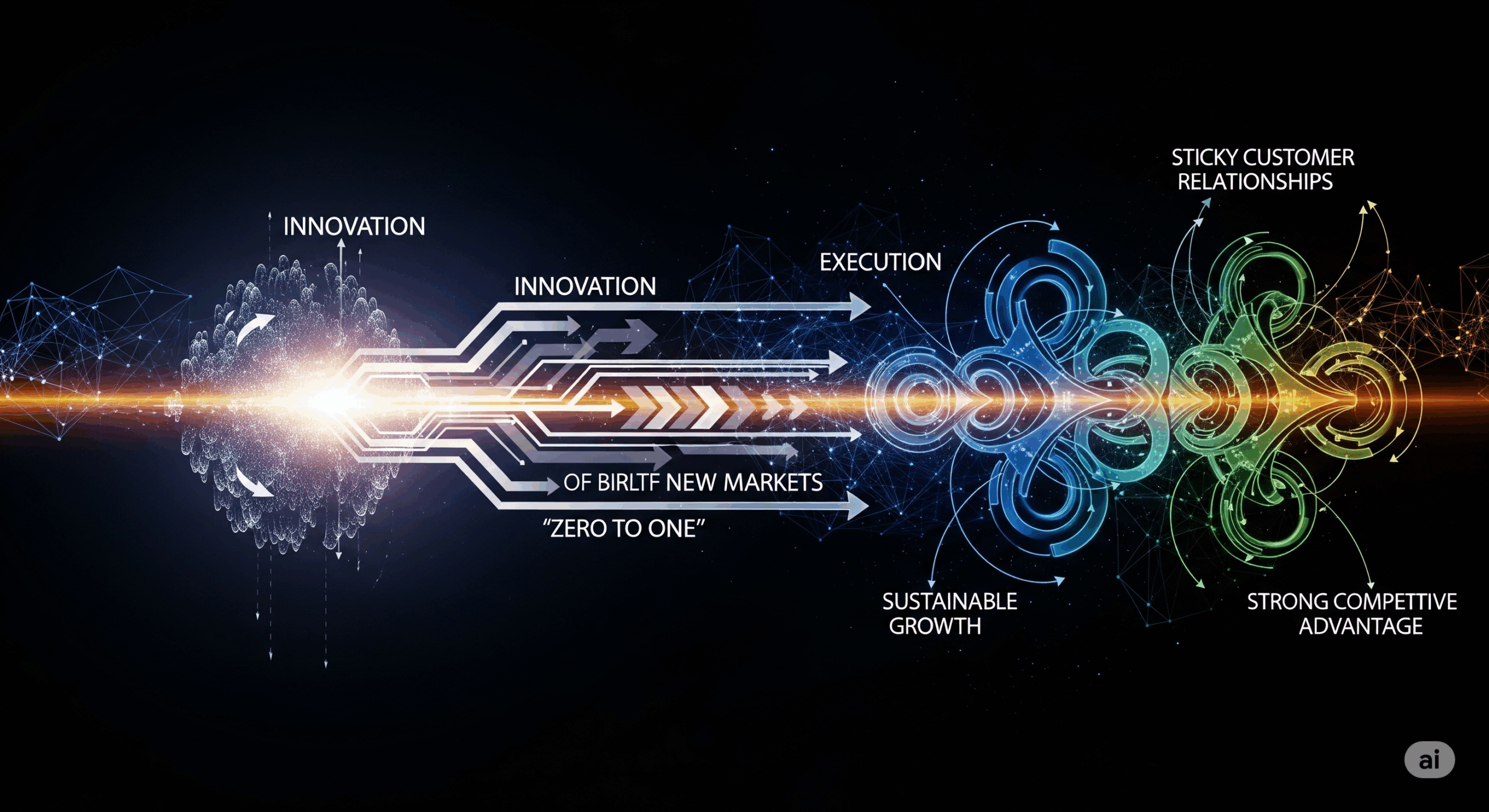

先見性と実行力:誰も行かない道を行く勇気

9.11後のデータ課題という「ゼロ」の状態から、誰も成功していなかった「データ統合」という「イチ」を生み出した大胆なビジョンと実行力。

「ゼロ・トゥ・ワン」の具現化:新たな市場と価値の創造

既存の競争に巻き込まれず、独自の技術で新たなデータ解析市場を創造し、顧客に唯一無二の価値を提供すること。

持続的成長の鍵:強固な競争優位性(堀)と顧客関係

模倣困難な技術力と、一度導入すれば離れられない「粘着性」の高いプラットフォームにより、安定した顧客基盤と収益を確立。

私たちへの示唆:変化の時代を生き抜くヒント

彼らの事例は、私たち個人や企業が、不確実性の高い時代において、いかに本質的な課題を見抜き、リスクを恐れずに挑戦し、独自の価値を創造していくべきかという問いに対する、力強いヒントを与えてくれます。

今回の記事を書き進める中で、私自身もピーター・ティールという人物と、彼が創り出したパランティアという企業の奥深さに改めて感銘を受けました。特に印象的だったのは、単に技術的な優位性を追求するだけでなく、そこに強固な哲学と、社会の根本的な課題を解決しようとする強い意志が貫かれている点です。

感想:ピーター・ティールの「ゼロ・トゥ・ワン」は、未来への羅針盤

「ゼロ・トゥ・ワン」で語られる「誰もやらないことをやる」「独占を築く」といった概念は、ともすれば冷徹なビジネス戦略と捉えられがちです。しかし、パランティアの創業経緯を知ると、その根底には「二度と9.11のような悲劇を起こさない」という、非常に人間的な使命感が存在していることが分かります。そして、その使命を果たすために、最も困難な「データ統合」という領域に「ゼロからイチ」を生み出すことに集中した彼の行動力は、まさにお手本だと感じました。

また、パランティアが抱える倫理的な議論も、現代のAIとデータの進化を考える上で避けては通れない重要なテーマです。ティールの思想が、今後パランティアを通じてどのような「未来」を創造し、それが社会にどう受け入れられていくのか。一見、矛盾するようにも見える「リバタリアン」としての自由への希求と、強力なデータ解析技術の発展が、最終的にどのような結末を迎えるのか、私自身も深く興味を惹かれています。

ピーター・ティールの哲学が息づくパランティアが、今後どのように社会を変革し、どのような新たな「ゼロからイチ」を生み出していくのか、その動向に引き続き注目していきましょう。

他にもエヌヴィディア創業者のジェンスンファンに関する記事も書きましたので合わせてご覧ください。

コメント